L’édition au fil des âges

L’histoire tourmentée de la « galaxie Gutenberg »

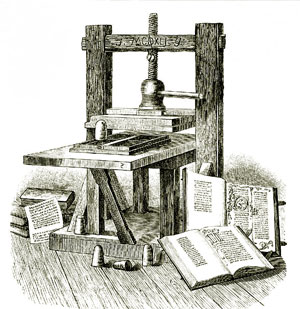

Celui que l’on représente toujours dans les manuels d’histoire penché sur son labeur, a consacré sa vie à mettre au point la technique de la typographie. Depuis Gutenberg, les hommes ont enfin cessé de recopier pour reproduire. Un peu après 1450, c’est-à-dire hier.

A l’époque lointaine de la Rome antique, Sénèque affirmait volontiers que les journaux locaux, les Acta diurna qui contaient par le menu les faits divers, les événements majeurs, les prodiges, les discours des tribuns, les mariages et surtout les divorces, étaient du coup responsables de nombreuses séparations. Les Romaines étaient d’un naturel influençable : des effets pervers de la propagation des nouvelles par les choses manuscrites en plusieurs exemplaires... Certes, on est très, très loin de l’édition. Mais la petite histoire sert parfois à mettre en perspective la grande histoire, celle de la « galaxie Gutenberg » : des épreuves imprimées, aux alignements tourmentés et aux caractères hétéroclites, témoignent des recherches de toute une vie. Le résultat : des caractères métalliques et donc solides, façonnés uniformément à partir d’un moule réutilisable à l’envie. On dit que « l’inventeur » de l’imprimerie serait en fait Fust, l’associé de Gutenberg, avec la publication le 14 octobre du « Faustier de Mayence ». Arguties d’historiens qui n’ont plus d’importance. Cette nouvelle technique, alliée à l’apparition du papier en lieu et place des parchemins, à la mise au point d’une encre grasse et de tenue durable et au détournement des presses employées par les vignerons rhénans, signe la naissance de l’édition.

Fin du XVe siècle, 250 villes européennes possèdent une imprimerie, les premiers typographes de Mayence ayant essaimé au- delà de leurs frontières. Des ateliers résolument modernes pour l’époque - rien à voir avec les ouvroirs moyennâgeux - où l’on pratique déjà la production en série et la course au perfectionnement technique pour produire plus et moins cher. D’où des conditions de travail pénibles : un compositeur debout travaille devant sa casse tandis que s’agitent autour de lui le pressier (chargé de man<180>uvrer la presse), l’encreur et le correcteur. Ces hommes génèreront aussi les premières grèves modernes, exigeant hausses de salaires et baisses d’horaires. Leurs cahiers de revendications n’auraient, paraît-il, rien à envier à ceux des ouvriers du livre comtemporains ! Mais les premiers typographes faisaient partie de l’élite : ils savaient lire, connaisaient un peu de latin et passaient leur vie au milieu de lettrés et d’ouvrages érudits.

La prime édition était limitée à des livres « utilitaires » et d’un tirage confidentiel de 100 à 200 exemplaires : ouvrages liturgiques ou théologiques, puis médicaux. Pour une clientèle d’universitaires uniquement. Rentablilité oblige, les imprimeurs se sont mis très vite à éditer des ouvrages plus « vulgaires », almanachs ou romans de chevalerie, pour toucher aussi les bourgeois et les marchands. Des ouvrages illustrés d’abord par gravure sur bois , puis sur métal (taille douce). Au XVIe siècle, on estime que 150 000 à 200 000 éditions furent tirées à quelques 200 millions d’exemplaires. 10 fois plus qu’au siècle précédent.

L’édition est définitivement sur les rails. Elle peaufinera petit à petit son « look » : format, présentation, caractères, illustrations. Vivra alternativement des périodes fastes et creuses... Fera vivre des éditeurs humanistes et d’autres sans scrupules. Histoire tourmentée, faite de ruptures. Mais étonnamment, les principes de base de la typographie, la technique même de l’édition, resteront quasiment les mêmes cinq siècles durant.

Certes, les presses se sont mécanisées, l’encrage automatisé, et le développement des journaux, nés en 1631 et fils naturels de l’édition, a directement bénéficié de la mise au point de la rotative. Mais la composition typographique reste à la traîne. Trop lente et manuelle jusqu’à la fin du XIXe siècle, ou apparaissent enfin des composeuses-fondeuses capables de fondre les caractères au fur et à mesure des besoins et de fournir des lignes justifiées automatiquement.

Tandis que Nadar ouvrait l’un des premiers studios de photos et tirait le portrait du « tout Paris », la photographie séduisait aussi les imprimeurs. La place est faite aux clichés qui révolutionnent l’impression des livres et entrent dans les colonnes des journaux. La mise en page devient un art. Au lieu d’aligner simplement les articles et de les faire tourner à la fin de la page, les maquettistes des journaux se permettent plus de fantaisie en jouant avec les titres, les textes et les illustrations, ils osent des justifications « bâtardes »...

Au XIXe siècle, le livre devient abordable, résolument populaire.

Hachette crée au milieu du siècle la fameuse collection de la Bibliothèque Rose et Larousse ouvre à la même époque sa maison d’édition. Plus de huit millions d’éditions sortent dans le monde durant ce siècle, signe indiscutable des progrès de l’alphabétisation et de « l’école pour tous ». La presse suit le mouvement, bénéficiant de surcroît de la concentration urbaine et de l’amélioration des moyens de communication et de transports. En 1856, le quotidien le Petit journal tire à 260 000 exemplaires. 30 ans plus tard à peine, il atteint le million. Le livre ne gagne réellement ses galons populaires qu’au milieu du XXe siècle avec l’apparition des collections de poche, celles qui mettent enfin la lecture à la portée de toutes les bourses. En cinq siècles , l’édition a vécu une évolution permanente de sa technique, même si la typographie a continué à régner en maître. Mais la révolution est en marche et le plomb en passe d’être détrôné. Un véritable putsch technologique... Les successifs « grand bons en avant » de la diffusion ont changé les destinataires de l’édition. Néanmoins, les deux mamelles de l’édition ne sont pas seulement fabriquer et diffuser. C’est d’abord choisir et mettre en forme : deux étapes fondamentales, en amont du processus et qui, elles, perdurent sans grands changements.

Un éditeur, qu’il soit rédacteur en chef d’un journal ou directeur de collection, doit opter pour une stratégie, militante ou commerciale, grand public ou élitiste. On signe et on suit un écrivain, on parie sur un premier roman, on adopte une ligne éditoriale pour un organe de presse. Paradoxalement, des produits aussi éphémères que la presse, aussi intellectuels que le livre continuent à demander un énorme investissement en hommes, en matière grise, en machines et en temps. Les progrès technologiques ont contribué à allèger ces deux derniers et à banaliser la fabrication de la « chose imprimée ». Mais l’éditeur continue à tenir un rôle-clef : celui du médiateur entre une production intellectuelle et les besoins de ces consommateurs un peu particuliers que sont les lecteurs. Une tâche relativement aisée lorsqu’il peut programmer ces besoins : ouvrages techniques, publications scolaires ou de documentation... Un peu moins facile pour l’information. Et puis, reste la part de risque inhérente à la production non programmée : celle d’un premier roman, d’un bouquin d’art, ou du Xe mensuel d’intérêt général, dont on ne sait pas a priori s’ils marcheront ou pas. Ce n’est pas un hasard si les idiomes hésitent entre les racines latines publicare (mettre à la disposition du public) et edere (mettre au monde). L’éditeur français s’appelle pubisher en anglais, tandis que le rédateur en chef est un editor. Même valeur d’hésitation en allemand... « Il y a toujours eu une ambiguïté, écrivait Robert Escarpit à propos de ce métier. L’éditeur est-il un accoucheur ou un marchand d’esclaves ? A-t-il une réelle dignité professionnelle ou est-il marqué par l’infamie mercantile ? Bien évidemment aujourd’hui, la question reste posée pour le micro- éditeur...